Участие в развитии отношений с РПЦЗ

В одном из первых интервью после назначения председателем ОВЦС К., отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Русской Православной Церковью за рубежом, сказал: «Миссия нашего поколения должна заключаться в том, чтобы исцелить этот конфликт, ликвидировать раскол в Русской Церкви» (ЖМП. 1990. № 6. С. 17). Однако в 90-х гг. ХХ в. Зарубежная Церковь начала активно открывать свои приходы на постсоветском пространстве; на служение в эти приходы во мн. случаях определялись бывш. клирики Московского Патриархата, запрещенные в служении за канонические преступления или нравственные пороки. В 1990 г. РПЦЗ приняла документы, к-рые могли спровоцировать новую смуту в Русской Церкви: положение о создании параллельных церковных структур на канонической территории РПЦ и послание к православным христианам России с призывом отвергнуть каноническую Церковь и переходить в их приходы и в подчинение зарубежным епископам. Выступая на Поместном Соборе в июне 1990 г., К. заявил: «…Мы готовы хоть сейчас начать полное общение, потому что считаем, что в основе разделения лежали исторические, политические факторы, а отнюдь не канонические, не богословские (если и канонические, то они были обусловлены политической ситуацией)», но ситуация, когда «тот политический раскол, который пока был достоянием зарубежья, теперь переносится в недра нашей Церкви», недопустима (ЖМП. 1990. № 9. С. 32–33). Архиерейский Собор РПЦ, состоявшийся 25–27 окт. 1990 г., ответил специальным воззванием, в к-ром подчеркивалась неканоничность последних действий руководства Зарубежной Церкви.

В авг. 1991 г. в Москве собрался 1-й Конгресс соотечественников, это был небывалый доселе опыт открытого обсуждения насущных проблем страны и диаспоры. 23 авг. конгресс, заседавший в ОВЦС, обратился к патриарху Алексию II и главе РПЦЗ митр. Виталию (Устинову) с просьбой начать переговоры на уровне делегаций, чтобы не допустить эскалации раскола в Церкви: «…встретиться не для спора и доказательства правоты одних и заблуждения других, а для того, чтобы благодатию милости Божией подняться нам выше человеческих суждений и искать того мышления, которое не разъединяет и озлобляет, а врачует изболевшие разъединениями сердца наши» (ЖМП. 1991. № 12. С. 4). В ответном послании патриарха Алексия II содержалась программа действий по преодолению раскола: «Сегодня нужно преодолеть горечь, раздражение, личную неприязнь. Нужно отречься и от соблазна использовать мирские, политические критерии оценки друг друга. Да, между нами стоит много нерешенных вопросов. Да, мы не согласны с рядом действий и заявлений иерархов Русской Зарубежной Церкви. Но мы не перестаем считать ее частью Русской Православной Церкви и полны желания разрешить все недоумения, препятствующие нам молиться в одном алтаре, у одного Престола. Со всей искренностью говорю: мы готовы к диалогу. Как только Священноначалие Русской Зарубежной Церкви выразит такую же готовность, мы незамедлительно встретимся с ее представителями для обсуждения того, что волнует их и нас. Целью диалога, на мой взгляд, должно стать восстановление литургического общения» (ЖМП. 1992. № 1. С. 15).

Офиц. позиция Зарубежной Церкви практически не менялась до ухода в отставку в 2001 г. ее первоиерарха митр. Виталия, занимавшего непримиримую позицию по отношению к Московскому Патриархату. Однако при поддержке и активном участии ОВЦС даже при митр. Виталии осуществлялись контакты на личном уровне и между отдельными епархиями Московского Патриархата и Зарубежной Церкви. В 1993 г. начались регулярные собеседования между представителями Московского Патриархата во главе с Берлинским и Германским архиеп. Феофаном (Галинским) и клириками Берлинской епархии РПЦЗ во главе с архиеп. Марком (Арндтом). В определении Архиерейского Собора 1994 г. наряду с осуждением неканонических действий РПЦЗ по созданию параллельных структур на территории Московского Патриархата содержалась важная инициатива — «стремление нашей Церкви к диалогу с целью уврачевания существующего разделения». И эта работа принесла свои плоды: в докладе патриарха Алексия II на Архиерейском Соборе 1997 г. отмечалось, что «среди епископата Русской Зарубежной Церкви становится заметным стремление к поиску взаимоприемлемых форм диалога с Московским Патриархатом» и что, «хотя это стремление и не соответствует официальному курсу Архиерейского Синода, оно представляется отрадным и вселяет надежду на позитивное изменение наших отношений». В совместном заявлении участников 9-го собеседования, прошедшего в дек. 1997 г., было отмечено: «Все мы воспринимаем себя как чада духовных устоев Русской Церкви. Она есть Матерь-Церковь для всех нас… Мы согласны в том и отмечаем, что благодатность таинств, священства и церковной жизни не должна ставиться под вопрос… Если в настоящий момент нет евхаристического общения клира Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви, то этим не утверждается „безблагодатность“ другой стороны» (РПЦ: Офиц. сайт МП).

Митр. Кирилл благословляет наместника мон-ря в урочище Ганина Яма (под Екатеринбургом).

23 дек. 2001 г.

Весной 2001 г. в интервью «Журналу Московской Патриархии» К., комментируя создание в РПЦЗ специальной комиссии для диалога с РПЦ, сказал: «Я глубоко убежден в том, что исчерпаны все причины — исторические, психологические, политические, которые спровоцировали этот раскол, которые его поддерживали и питали… Чем дольше затягивается решение этого вопроса, тем больше опасности для Русской Зарубежной Церкви самоизолироваться. Потому что никто не может понять, почему сегодня часть русских православных людей, живущих вне России, не желают иметь общения с Матерью-Церковью. Все аргументы против: экуменизм, канонизация Царской Семьи, сергианство,- все это исчерпано» (ЖМП. 2001. № 4. С. 28). В преддверии выбора нового первоиерарха Зарубежной Церкви на Архиерейском Соборе РПЦЗ в окт. 2001 г. патриарх Алексий и Свящ. Синод РПЦ обратились к РПЦЗ с братским посланием: «События, происшедшие за последние годы в жизни нашей Святой Церкви, в жизни российского общества и государства, ясно указывают, что ныне упразднились исторические причины, которыми было обусловлено наше с вами разделение. Церковь в отечестве свободно совершает ныне свое спасительное служение… „Основы социальной концепции РПЦ“ внесли необходимую ясность во взаимоотношения Церкви и государства… Свершилось прославление в лике святых великого сонма новомучеников и исповедников Российских, и в том числе царственных страстотерпцев… Многим членам Церкви в России доставило радость решение прошлогоднего Архиерейского Собора РПЦЗ о создании комиссии по вопросам единства Русской Церкви. Мы подтверждаем нашу готовность создать подобную комиссию со своей стороны, дабы в братском диалоге устранить недопонимание, которое все еще препятствует нашему объединению» (ЖМП. 2001. № 11. С. 14–15).

При новом первоиерархе РПЦЗ, митр. Лавре (Шкурле), постепенно начала меняться и офиц. позиция Зарубежной Церкви. Был взят курс на сближение с Московским Патриархатом. Немалую роль в изменении отношения руководства Зарубежной Церкви к Московскому Патриархату и России сыграло участие президента России В. В. Путина в переговорном процессе. В нояб. 2001 г., находясь в Вашингтоне, Путин имел краткую встречу с представителем Зарубежного Синода, через которого передал приглашение митр. Лавру посетить Россию. В 2003 г. президент встретился с митр. Лавром и вновь от своего лица и от лица патриарха Алексия передал приглашение приехать в Россию. В нояб. 2003 г. состоялся 1-й офиц. визит делегации РПЦЗ в Россию по приглашению патриарха Алексия II. В Даниловом мон-ре прошли переговоры, в к-рых участвовал К. «На встрече была выражена воля обеих сторон к установлению молитвенно-евхаристического общения. Было принято решение о создании комиссий, призванных способствовать разрешению накопившихся за долгие годы проблем. Участники переговоров выразили готовность следовать по пути к церковному единству в духе истинного покаяния, опираясь на общее каноническое Предание и с уважением к церковно-административным реальностям, сложившимся в течение ХХ века» (ЖМП. 2004. № 1. С. 15). Вопрос о каноническом единстве был обсужден на Архиерейском Соборе Зарубежной Церкви, состоявшемся 13–17 дек. 2003 г. Патриарх Алексий в послании Собору отметил, что слова и действия как представителей РПЦЗ, так и представителей Московского Патриархата не всегда соответствовали высокому призванию Церкви, что «определялось внешними обстоятельствами церковной жизни, а иногда и прямым давлением нецерковных сил». Предстоятель заявил: «Господь уберег Свою Церковь от уклонения в ереси, сохранил догматическое единство и апостольскую преемственность рукоположений. Врагами раздиралась внешняя риза церковная, но Тело Христово сохраняло сокровенное единство». В ответном послании Собора говорилось: «На нас возложена ответственность: вопреки всем препятствиям, могущим встретиться нам на пути преодоления преград, раскрыть свои сердца для восприятия Божьего промышления о Церкви Своей» (РПЦ: Офиц. сайт МП). Всезарубежный Собор принял решение о создании комиссии для обсуждения вопросов, препятствующих объединению. Решение о создании комиссии по диалогу с РПЦЗ в дек. 2003 г. было принято и Свящ. Синодом РПЦ. Регулярные встречи комиссий начались в 2004 г. В дни первой рабочей встречи состоялась беседа между К. и главой комиссии РПЦЗ по переговорам с Московским Патриархатом архиеп. Берлинским и Германским Марком. К. встречался с членами комиссий Московского Патриархата и Зарубежной Церкви и в ходе последующих заседаний.

Подписание Акта о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ

Переломным событием во взаимоотношениях между Московским Патриархатом и РПЦЗ стал визит в Россию делегации РПЦЗ во главе с митр. Лавром, состоявшийся в мае 2004 г. На собеседованиях под председательством патриарха Алексия II с участием К., митр. Ювеналия и др. было принято решение объединить усилия 2 комиссий для выработки точек зрения на следующие темы: «…о принципах взаимоотношений Церкви и государства, соответствующих учению Церкви; о соответствующих традиции Церкви принципах взаимоотношений православной Церкви с неправославными общинами, а также межконфессиональными организациями; о статусе Русской Зарубежной Церкви как самоуправляющейся части Русской Православной Церкви; о канонических условиях для установления евхаристического общения». По итогам собеседований состоялась пресс-конференция, в которой со стороны РПЦ участвовал К., а со стороны РПЦЗ — архиеп. Берлинский и Германский Марк. Подводя итоги переговоров, К. подчеркнул, что «главная цель, которую мы перед собой поставили…- преодолеть разделение Русской Церкви, порожденное революцией и гражданской войной, для того чтобы Церковь могла жить полноценной жизнью» (ЖМП. 2004. № 5. С. 7, 10). О плодотворной совместной работе комиссий К., курировавший переговорный процесс, систематически информировал Свящ. Синод Русской Церкви вплоть до подписания Акта о каноническом общении в 2007 г.

4 окт. 2004 г. вопрос о перспективах соединения РПЦЗ с Московским Патриархатом был обсужден на Архиерейском Соборе РПЦ. Выступая с докладом на Соборе, К. сформулировал те канонические проблемы, которые с т. зр. Московского Патриархата должны быть разрешены для преодоления раскола. Митрополит также указал на требования, которые выдвигаются Зарубежной Церковью в качестве условий восстановления общения с Московским Патриархатом, и ответил на все вопросы, поставленные комиссией РПЦЗ.

Президент РФ В. В. Путин, патриарх Алексий II, митр. Лавр, иерархи РПЦ и РПЦЗ

в Московском Кремле. Май 2007 г.

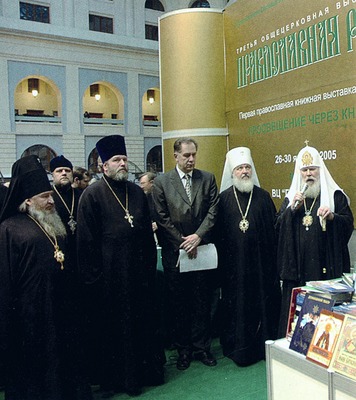

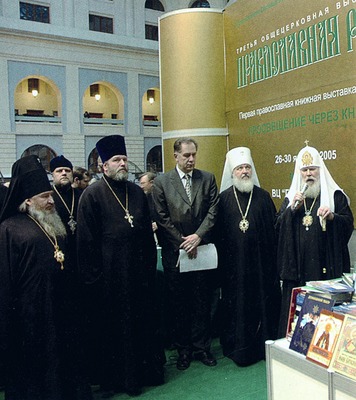

Передача книг для детей Беслана на общецерковной выставке «Православная Русь».

Москва. 26 янв. 2005 г.

В нояб. 2006 г. специальные комиссии Московского Патриархата и Зарубежной Церкви одобрили текст «Акта о каноническом общении», который вступил в силу после подписания патриархом Московским и всея Руси Алексием и первоиерархом Зарубежной Церкви митр. Лавром 17 мая 2007 г. Согласно акту, РПЦЗ стала «неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви», сохраняя самостоятельность в «делах пастырских, просветительных, административных, хозяйственных, имущественных и гражданских». 17 мая 2007 г. в храме Христа Спасителя состоялось 1-е совместное служение Божественной литургии иерархами Московского Патриархата и Зарубежной Церкви. Т. о., был окончательно преодолен раскол, длившийся ок. 80 лет. В докладе на Архиерейском Соборе 2008 г.- 1-м Соборе, в котором участвовали иерархи Зарубежной Церкви,- К. подчеркнул: «Огромное значение в деле усовершенствования пастырского служения и укрепления миссии Русской Православной Церкви во всем мире имеет состоявшееся к нашей великой радости воссоединение Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве. Считаю, что, идя рука об руку с нашими зарубежными братьями, мы сможем значительно усилить возможности нашего свидетельства внешнему миру о подлинном, неповрежденном православном Предании, что… и является главной задачей внешней деятельности Церкви» (Православное единство и православное свидетельство. 2008. С. 103–104).