История Патриаршества

В святоотеческой письменности первых христианских веков первоначально термин «Патриарх» применяется к епископам вообще, (в том числе — простым). Одно из первых употреблений в собственном значении этого термина — у святителя Григория Богослова в его прощальной 42 проповеди: «Разве не старейших епископов, а лучше сказать — патриархов?». Уже на Третьем Вселенском Соборе в Эфессе (431 г.) термин «Патриарх» появляется в канонических текстах. На Четвертом Вселенском Соборе Патриархом был назван Лев Римский и, по известию Евагрия, Анатолий Константинопольский. После Четвертого Вселенского Халкидонского Собора (541 г.), этот термин становится общераспространенным.

Однако, еще после Первого Вселенского Никейского Собора (325 г.) церковная структура была подчинена административным подразделениям Римской империи. Каждая гражданская провинция по духовной линии возглавлялась митрополитом, или епископом митрополии. Более крупные адм. единицы -

В IV веке возникают предпосылки и для создания более крупных церковных объединений, чем митрополии. Если митрополия контролировала провинцию, то более крупные территориальные объединения — диоцезы — в церковном отношении зависели от экзархов. Термин появляется в 347 г., на Сардикийском соборе (при этом — синонимичен митрополиту) однако, как реальность он существовал ранее. Существуют свидетельства, что Антиохия не только совершала наблюдение за всей Сирией уже во времена Игнатия, но в III веке вмешивалась в церковные вопросы Палестины, Аравии, Киликии, Месопотамии, Осроэны и Персии. Так в конце II в. епископ Эдессы Палут был рукоположен архиепископом Антиохийским Серапионом (193–209). Персидская Церковь с III по V в. также зависела от Антиохии.

Современное значение у титула Патриарха появляется с V века, — его получают епископы, главенствующие над митрополитами. Термин впервые встречается в документах IV Вселенского Собора — 451 г.

После Разделения 1054 года титул Патриарха закрепился преимущественно за Предстоятелями Восточной Церкви. В современном православии титул Патриарха имеют предстоятели Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской Поместных церквей.

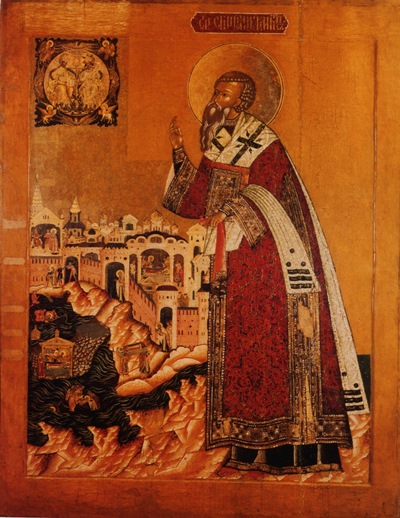

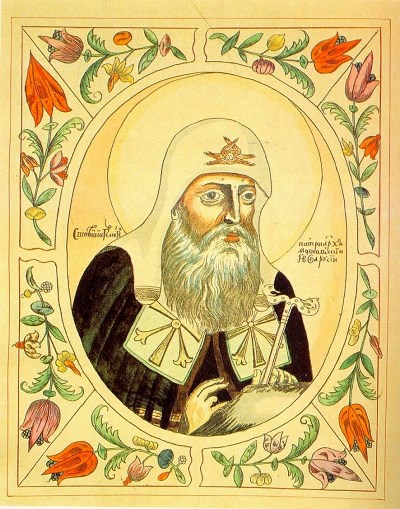

На Руси Патриаршество было введено в 1589 году при царе Феодоре Иоанновиче, сыне Ивана IV Грозного. Первым Патриархом стал Московский митрополит Иов с 1589 по 1605 годы.

23 января 1589 года в Москве Собор с участием Константинопольского Патриарха Иеремии избрал Патриархом царствующего града Москвы в Великого Российского царствия свт. Иова. После возвращения Патриарха Иеремии в Цареград там состоялись в 1590 и 1593 гoдах Соборы с участием других восточных Патриархов, которые подтвердили постановление Московского Собора с участием Патриарха Иеремии, признали Московского Патриарха пятым по чести в диптихе после Патриархов Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского и определили его титул: «Патриарх Московский и всея России и северных стран».

На время правления первого Патриарха свт. Иова приходится и начало «смутного времени», когда Римский престол и поляки предприняли новую попытку подчинить Русь Риму. Лжедмитрий I незаконно свел с кафедры святителя в 1605 году, и менее двух лет спустя, 8 марта 1607 года, тот скончался. Лжедмитрий I незаконно возвел на Патриарший престол грека Игнатия, прежде — Кипрского Предстоятеля, который, впрочем, недолго оставался на Московской кафедре (

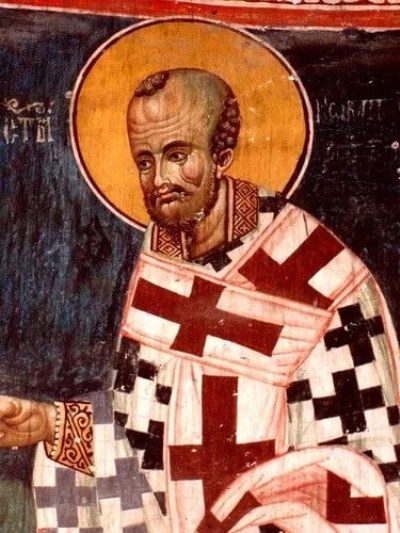

В 1606 году Патриархом всея России был избран свт. Ермоген. Еще будучи митрополитом Казанским, свт. Ермоген сподобился обрести величайшую святыню русского народа — Казанскую икону Богоматери. Он совершил открытие мощей Казанских святителей Гурия и Варсонофия. С высоты Патриаршей кафедры свт. Ермоген воодушевлял русский народ на жертвенную борьбу с чужеземными и иноверными поработителями. Поляки подвергли Патриарха заключению, но даже из застенка он отправлял одно воззвание за другим. 17 февраля 1612 года свт. Ермоген принял мученическую смерть, уморенный голодом. Через несколько месяцев Москва была освобождена, и смута окончательно завершилась воцарением в 1613 году первого Романова — Михаила Феодоровича.

В XVII в. самым известным патриархом был Патриарх Никон. С его именем связано увеличение значения личности Патриарха в государственных делах и возникновение старообрядческого раскола. Патриарх Никон, будучи другом Царя Алексея Михайловича, пользовался его неограниченным доверием и во время отъездов Царя вместо него управлял государством. За заслуги Царь почтил Никона титулом — Великого государя. Влияние Патриарха Никона на Царя было таким значительным, что впоследствии Петр I, помня пример Никона, считавшего, что «священство выше царства», и опасаясь, что власть Патриарха будет ограничивать самодержавную власть Царя, упразднил патриаршество.

Это произошло после кончины Патриарха Адриана в 1700 году, кода был оставлен только местоблюститель Патриаршего престола. В 1721 году с согласия Восточных Патриархов, которые впрочем были более разочарованны таким решением, в России был учрежден высший орган церковного управления — Святейший правительствующий Синод. Был создан и орган контроля государства за всеми церковными делами.

На протяжении

23 сентября 1904 года в письме

27 июля 1905 года Святейший Синод запросил мнения архиереев о желательных преобразованиях. Полученные к концу года ответы на этот запрос составили три увесистых тома. На протяжении почти всего 1906 года работало Предсоборное Присутствие- комиссия представителей духовенства и высших школ, занимавшаяся подготовкой к Собору.

До известных событий 1917 года Собор так и не состоялся, но огромная подготовительная работа значительно облегчила труды Всероссийского Поместного Собора, открытого в день Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа 1917 года.

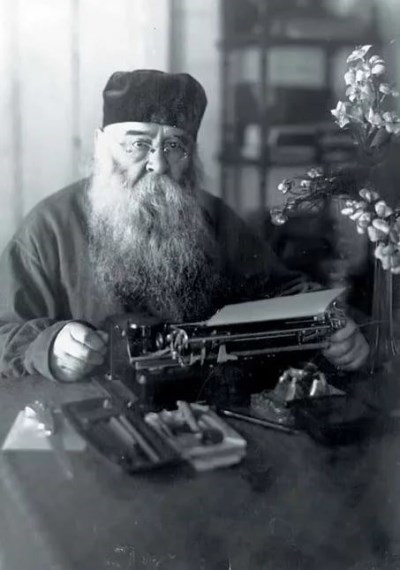

31 октября тайным голосованием были определены три кандидата в Патриархи: архиепископы Харьковский Антоний (Храповицкий), Новгородский Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский Тихон (Белавин). 5 ноября 1917 года путем извлечения жребия в храме Христа Спасителя Патриархом был избран Тихон. Через несколько дней, 21 ноября, состоялась интронизация Патриарха Тихона.

В первые послереволюционные годы особенно отчетливо проявилось историческое значение Собора 1917–1918 годов, принявшего решение о восстановлении Патриаршества. Личность святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, стала живым укором для тех, кто, раздувая пламя братоубийственной гражданской войны, попирая заповеди Божии и правила человеческого общежития, сея соблазн, проповедовал вседозволенность и беспощадный кровавый террор как метод государственной политики.

Безмерным всенародным горем стала смерть святителя Тихона на Благовещение 1925 года. Значение Святителя Тихона, в силу особых исторических условий, как Патриарха выходило далеко за пределы тех его формальных «прав и обязанностей», которые определил Собор 1917–1918 годов. Собор, предвидя возможность затруднений в правильном избрании следующего Патриарха, в негласном постановлении наделил свт. Тихона чрезвычайными, беспрецедентными полномочиями избрать трех

Петр Федорович Полянский только в 1920 году принявший монашество, священство и епископский сан, свт. Петр уже успел побывать в трехгодичной ссылке. Собравшиеся на похороны свт. Тихона 60 архиереев по вскрытии Патриаршего завещания соборно подтвердили полномочия свт. Петра. Недолго пробыл Местоблюститель на свободе, но до самой своей мученической кончины 10 октября 1937 года он оставался живым символом единства Русской Церкви и ее стояния в вере и правде.

Предвидя насильственное удаление от дел, свт. Петр 8 декабря 1925 года за три дня до ареста составил завещание о назначении трех кандидатов в Заместители Патриаршего Местоблюстителя. После ареста свт. Петра в должность его Заместителя вступил митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), который, в свою очередь, был арестован 8 декабря 1926 года.

12 апреля 1927 года митрополита Сергия освобождают из заключения и возвращается к исполнению обязанностей Местоблюстителя Патриаршего престола. В особых исторических условиях 29 июля того же года он издает свою так называемую «Декларацию», где, в надежде на легализацию Церкви, бывшей фактически вне закона после издания Декрета «Об отделении Церкви от государства», призывает к лояльности в отношении Советской власти. «Декларация» вызвала большие споры в церковной среде. Наиболее резко о таком шаге Местоблюстителя высказывались русские иерархи оказавшиеся в эмиграции.

Гонения тем временем только усиливались, их кульминацией стали страшные 1937–1938 годы, и лишь в 1939 году пошли на спад. Великая Отечественная война, принесшая русскому народу неисчислимые жертвы и страдания. Осознавая, что Церковь есть неотъемлемая часть русского самосознания, власть идет на фактическое восстановление Русской Церкви. Знаком возвращения Церкви к нормальной жизни явилось восстановление Патриаршества. Митрополит Сергий, с 1934 года имевший титул Блаженства, с 1937 года имевший звание Местоблюстителя, 12 сентября 1943 года избирается Патриархом Московским и всея Руси.

Уже престарелый и больной Патриарх Сергий управлял Церковью до 15 мая 1944 года. Согласно его завещанию, местоблюстителем Патриаршего престола был назначен митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) (такое назначение допускал Собор

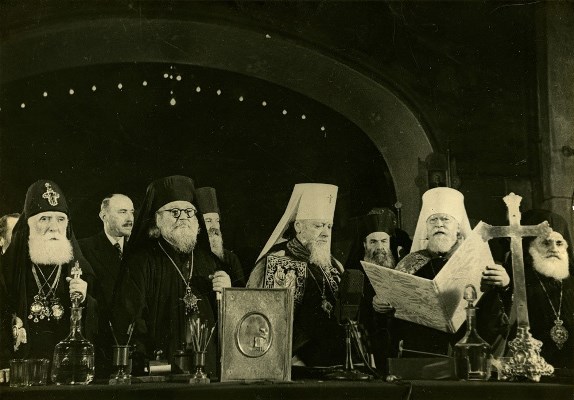

4 февраля 1945 года завершил свою работу Поместный Собор Русской Православной Церкви, который был созван в связи с кончиной Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского). Собор должен был избрать нового Предстоятеля и зафиксировать существенные позитивные изменения в жизни Церкви. Согласно единогласному решению архиереев, новым Патриархом был избран — Алексий (Симанский). Всего в Соборе, заседавшем в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках с 31 января по 2 февраля 1945 года, приняло участие 46 архиереев, 87 клириков и 38 мирян.

Интронизация Патриарха Алексия состоялась 4 февраля 1945 г. в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Организации и проведению Поместного собора Русской Православной Церкви придавалось особое историческое значение, поэтому для фотосъемок был приглашен известный фотокорреспондент «Известий» Георгий Петрусов — тот самый, который в мае 1945 года будет снимать «Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии».

Патриаршество Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия — это целая эпоха с 4 февраля 1945 года — 17 апреля 1970 года. Первые 10 с небольшим лет этого Патриаршества были наполнены созидательной работой по возрождению приходов, монастырей и духовных школ, которой внимательно и мудро руководил Святейший Патриарх. Но затем начались «хрущевские» гонения, когда вновь закрывали храмы, десятки монастыри и семинарии.

25 лет Патриаршего служения Первосвятителя Алексия были довольно разными, но цель, которой отдавал Предстоятель все силы, всегда была одна: сохранить Церковь в условиях советского атеистического строя.

Постепенным возрождением Церкви отмечено Патриаршество Святейшего Пимена (3 июня 1971 — 3 мая 1990). В 1927 году, 17 лет от роду, он принял монашество с именем Пимен — в честь древнего христианского подвижника египетской пустыни прп. Пимена Великого (имя Пимен означает «пастырь»). Всю последующую жизнь монах Пимен старался быть не просто пастырем, но пастырем добрым, который полагает душу свою за овец своих.

В годы Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Пимена Россия переживала время решительных исторических перемен. Русская Православная Церковь не могла оставаться в стороне от свершающихся судеб русского народа. В Предъюбилейном послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода к

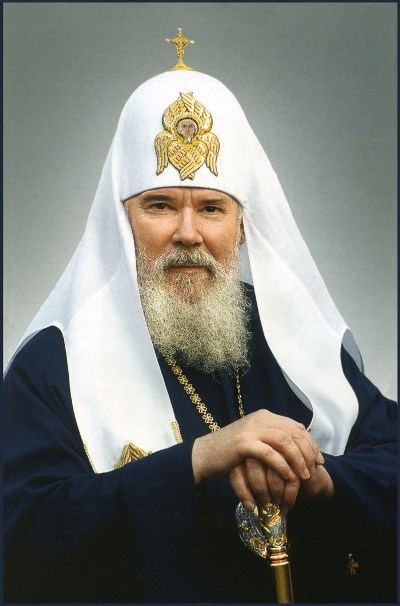

7 июня 1990 года был избран, а 10 июня возведен на Патриарший престол Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Первосвятитель родился 23 февраля 1929 года за пределами СССР и возрастал под влиянием традиционной церковной среды, которой не коснулись гонения. 3 сентября 1961 года будущий Патриарх был хиротонисан во епископа Таллинского и более 30 лет управлял своей родной епархией, выполняя и другие церковные служения: Управляющего делами Московской Патриархии, а с 1986 года — митрополита Ленинградского и Новгородского. Под руководством Святейшего Патриарха Алексия II произошло всестороннее возрождение церковной жизни: число приходов, монастырей, духовных школ и епархий увеличилось в несколько раз. Поучили развитие новые, немыслимые в годы государственного атеизма формы миссионерской и социальной церковной деятельности. Великим событием в истории нашей Церкви было прославление Собором 2000 года сонма Новомучеников и Исповедников Российских. Водимая благодатью Божией, хранящая сокровища веры и подвига всех предшествующих поколений, Церковь неустанно осуществляет свою спасительную миссию.